中通しウキ仕掛けの作り方

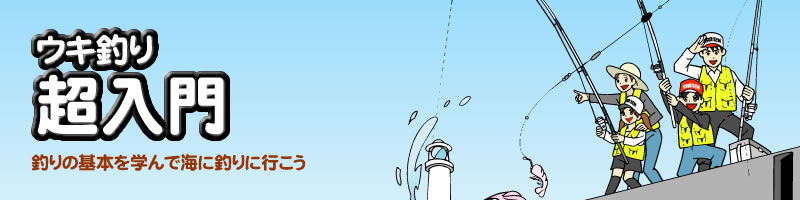

1.リールのベールを起こし、竿のガイドに道糸を通します。

糸通しが竿キャップが付いている場合竿にセットされているキャップを竿から外さず、止めてあるゴムだけ外します。糸通しの穴に道糸の端を通して、10センチほど引き抜きます。そのまま竿キャップを道糸ごとガイドから抜き取ります。これでガイド全部に道糸が簡単に通ります。

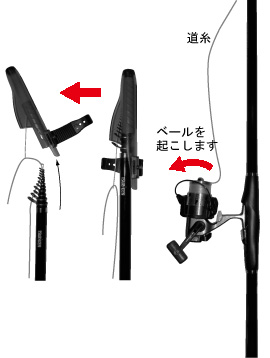

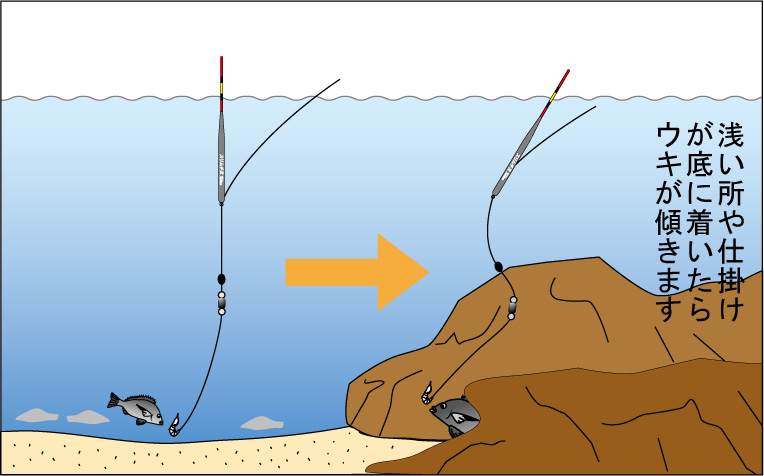

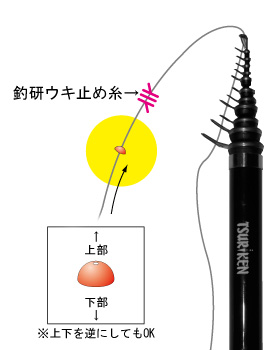

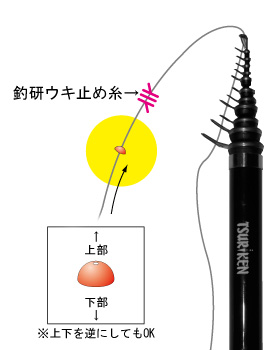

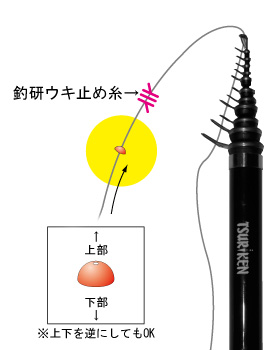

2.竿を伸ばさずに釣研ウキ止め糸または全遊動マーカーを道糸に結び付けます。

3.ウキ止めの役目をする半円シモリを道糸に通します。シモリ玉の大きさは使用するウキの穴径よりも大きなものを選択します。

■半円シモリ適合ウキ穴径

少々:φ1~φ2 小・中:φ2.5~φ4

■半円シモリ適合ライン

少々:1.5~4号 小:3~8号 中:6~12号

![]()

4.中通しウキをラインに通す

ウキを通します。ウキには押印がしてあります。上下を間違わないように通しましょう

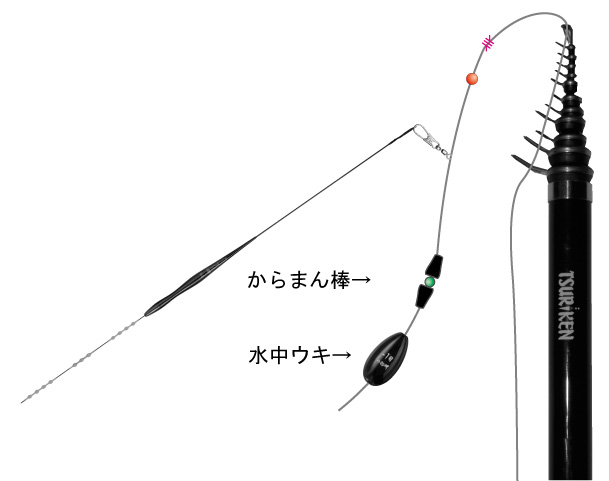

5.水中ウキをラインに通す

中通しウキの下にウキクッションOタイプ、もしくはスッパークッションを通します。そしてウキの浮力と同じ号数の水中ウキを通します。水中ウキもウキ同様に注意して上下を間違わないようにセットします。

※ウキと水中ウキの浮力表示の違い

水中ウキは-(マイナス)表示になっています。これはウキの号数が1号の場合、水中ウキは-1号を使用します。

例)ウキ(3B) → 水中ウキ(-3B)

ウキ(2号) → 水中ウキ(-2号)

![]()

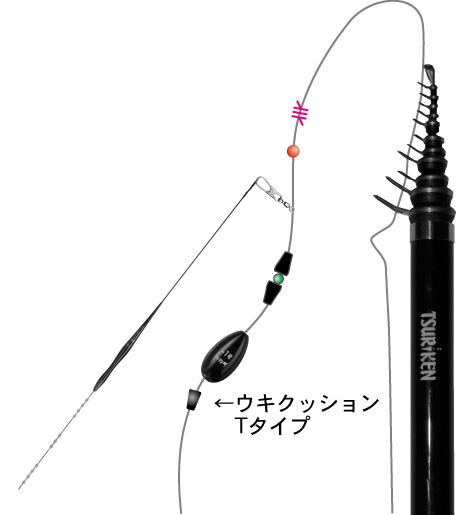

6.水中ウキの下部にウキクッションTタイプを通します

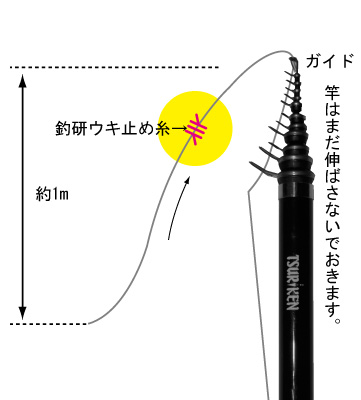

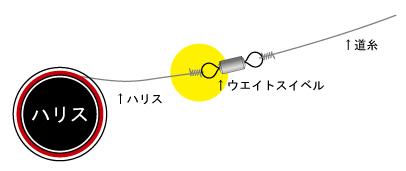

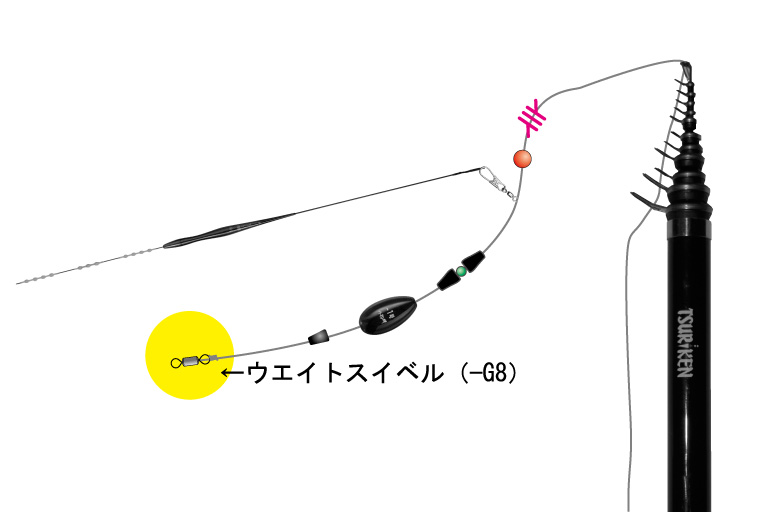

7.ウエイトスイベルに道糸を結びます

8.ウエイトスイベルにハリスを結びます。長さは 2~4m、号数は 1~1.5号が標準です

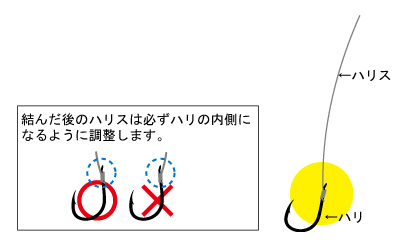

9.ハリスにハリを結んで完成です

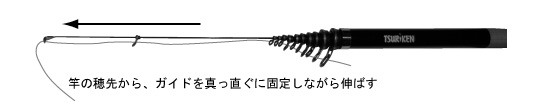

10.竿を伸ばす時は穂先(竿先の細い部分)から伸ばすようにしましょう。竿折れ、糸絡みなどのトラブルを軽減できます。

竿の穂先からガイドの穴がリールシートまで一直線上に並ぶように固定しながら伸ばしてください。

二段ウキ仕掛けの作り方

1.リールのベールを起こし、竿のガイドに道糸を通します。

糸通しが竿キャップが付いている場合竿にセットされているキャップを竿から外さず、止めてあるゴムだけ外します。糸通しの穴に道糸の端を通して、10センチほど引き抜きます。そのまま竿キャップを道糸ごとガイドから抜き取ります。これでガイド全部に道糸が簡単に通ります。

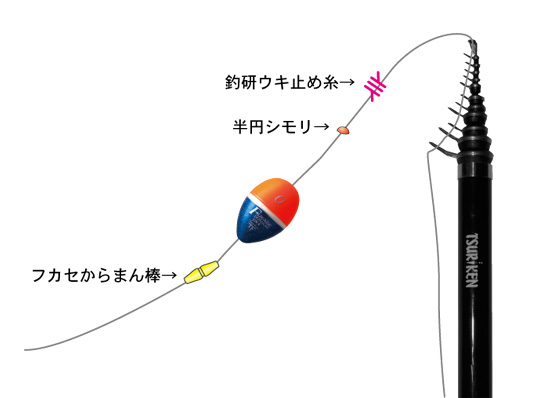

2.竿を伸ばさずに釣研ウキ止め糸または全遊動マーカーを道糸に結び付けます。

3.ウキ止めの役目をする半円シモリを道糸に通します。シモリ玉の大きさは使用するウキの穴径よりも大きなものを選択します。

■半円シモリ適合ウキ穴径

少々:φ1~φ2 小・中:φ2.5~φ4

■半円シモリ適合ライン

少々:1.5~4号 小:3~8号 中:6~12号

![]()

4.中通しウキ仕掛けの場合

ウキを通します。ウキには押印がしてあります。上下を間違わないように通しましょう

5.道糸にストッパーをセットします。中通しウキの場合はフカセからまん棒が最適です。

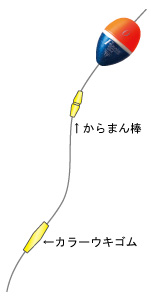

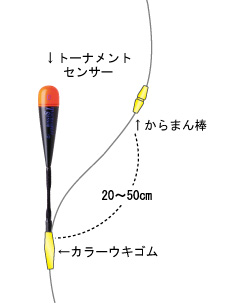

6.中通しウキと小型棒ウキの二段仕掛け

道糸にカラーウキゴムを通します。ウキゴムの方向は太くなっている方を上向きにセットしましょう。

7.ウキゴムに小型棒ウキをセットします。からまん棒との距離は20~50cmを目安にします。セット位置は後で簡単に修正が可能です。

8.ウエイトスイベルに道糸を結びます。

9.ウエイトスイベルにハリスを結びます。長さは 2~4m、号数は 1~1.5号が標準です。

10.ハリスにハリを結んで完成です。

11.竿を伸ばす時は穂先(竿先の細い部分)から伸ばすようにしましょう。竿折れ、糸絡みなどのトラブルを軽減できます。

竿の穂先からガイドの穴がリールシートまで一直線上に並ぶように固定しながら伸ばしてください。

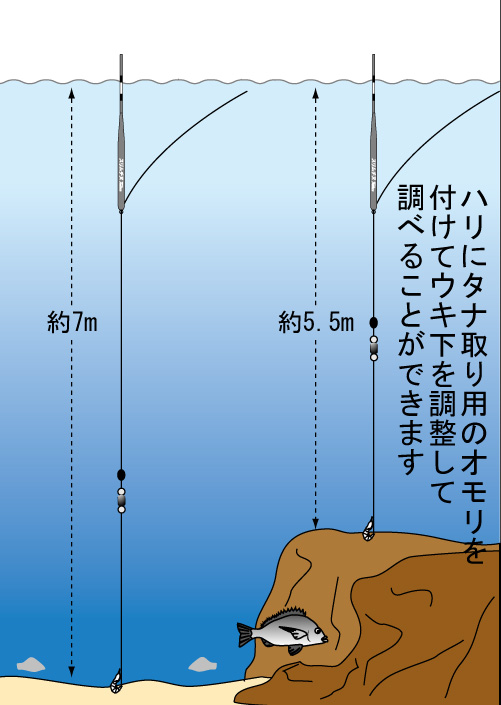

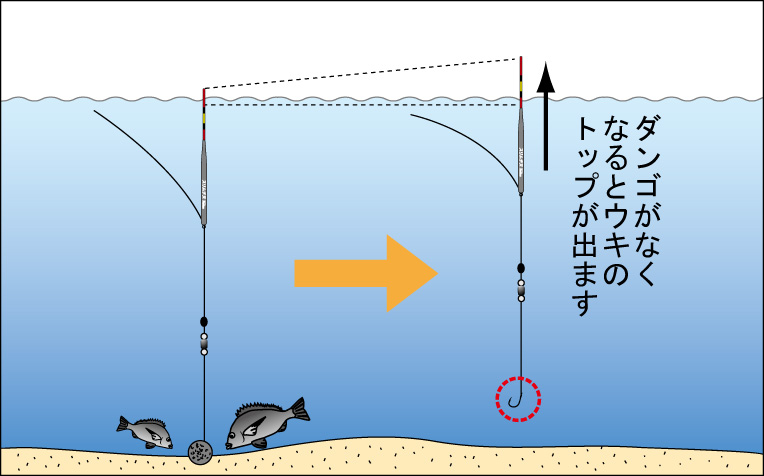

棒ウキ仕掛けの作り方

1.リールのベールを起こし、竿のガイドに道糸を通します。

糸通しが竿キャップが付いている場合竿にセットされているキャップを竿から外さず、止めてあるゴムだけ外します。糸通しの穴に道糸の端を通して、10センチほど引き抜きます。そのまま竿キャップを道糸ごとガイドから抜き取ります。これでガイド全部に道糸が簡単に通ります。

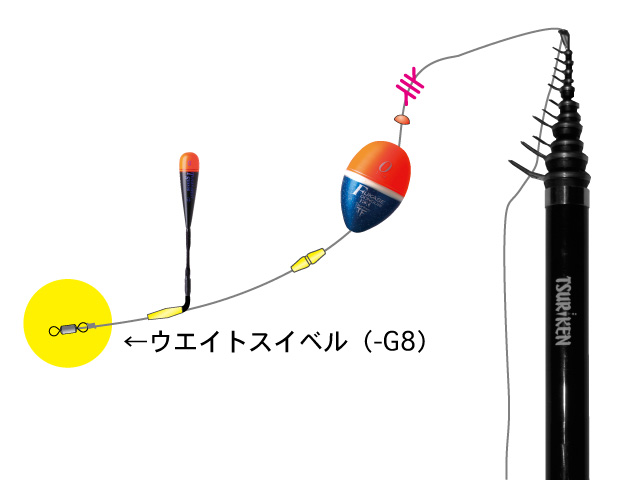

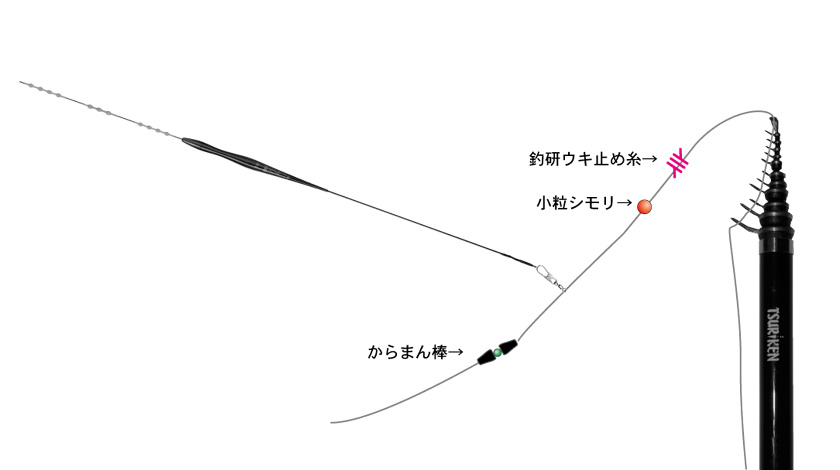

2.竿を伸ばさずに釣研ウキ止め糸を道糸に結び付けます。

3.ウキ止めの役目をする小粒シモリを道糸に通します。シモリ玉の大きさは使用するラインの号数に合わせて選択します。

■小粒シモリ適合ライン

少々:1.5~3号 小:2~4号 中:3~5号 大:4~8号 特大:6~12号

![]()

4.棒ウキ仕掛けの場合

道糸にウエイトスナップを通して、スナップ部分に棒ウキをセットします。ウエイトスナップを活用すれば簡単に棒ウキの交換が出来るようになります。

5.道糸にストッパーをセットします。棒ウキの場合はからまん棒(中)を基準にします。

6.水中ウキもしくはオモリをつける

中通しウキの下にウキクッションOタイプ、もしくはスーパークッションを通します。そしてウキの浮力と同じ号数の水中ウキを通します。水中ウキもウキ同様に注意して上下を間違わないようにセットします。

ウキと水中ウキの浮力表示の違い

水中ウキは-(マイナス)表示になっています。これはウキの号数が1号の場合、水中ウキは-1号を使用します。

例)ウキ(3B) → 水中ウキ(-3B)

ウキ(2号) → 水中ウキ(-2号)

7.水中ウキの下部にウキクッションTタイプを通します。

8.ウエイトスイベルに道糸を結びます。

9.ウエイトスイベルにハリスを結びます。長さは 2~4m、号数は 1~1.5号が標準です。

10.ハリスにハリを結んで完成です。

11.竿を伸ばす時は穂先(竿先の細い部分)から伸ばすようにしましょう。竿折れ、糸絡みなどのトラブルを軽減できます。

竿の穂先からガイドの穴がリールシートまで一直線上に並ぶように固定しながら伸ばしてください。

ウキ釣り入門の便利用品

入門者にとって仕掛けをセットするのはなかなか難しいものです。そんな時に嬉しいのが釣研のオリジナル仕掛けセット。狙う魚に合わせてセットを選ぶだけで、誰にでも簡単にウキ釣りの仕掛けが作れます。

釣研グレ釣り二段ウキセット

・とばしウキと小型棒ウキをセットした、グレ狙いに最適な二段仕掛けです。

釣研グレ釣り水中ウキセット

水中ウキがセットされた仕掛けは防波堤、磯での中型グレ(メジナ)狙いに最適です。

釣研グレ釣り全遊動セット

・浅ダナから深ダナまで全層を幅広く探れる簡単仕掛けセット。

・水平に浮く全遊動専用ウキには大口径のFR(ファンネルリング)を採用しています。糸の滑りがスムーズでアタリも鮮明に出ます。魚の就餌層が分からない磯や防波堤でのグレ釣りは言うまでもなく、浅ダナから深ダナまで幅広く探るチヌ(クロダイ)釣りにも使えます。

釣研ウキ釣りセット・メバル

・超簡単・便利なメバルの棒ウキ仕掛けセット!

ウキ釣りセット・アオリイカ

エギングより簡単に、ヤエンより確実にアオリイカが釣れる。

ウキ釣り超入門セット

・道糸を通すだけで簡単に仕掛けのセットが可能です。

・リーズナブルな価格で仕掛けの一式が総て揃います。

・初心者でも簡単に仕掛けが作れて、手間がかかりません。

釣研チヌ釣り棒ウキセット

・深場やスレた魚の多い釣り場で効果抜群。・感度の良いスリムな棒ウキと遠投を可能にする水中ウキをセットしました。棒ウキは非自立タイプなので仕掛けの立ちを確認できます。水深のある釣り場や流れのある釣り場には最適です。感度優先の棒ウキですから、近場の防波堤や岸壁など釣り人が多く訪れ、スレた魚の多いポイントを攻略するのに適しています。

釣研ウキ釣りセット・タチウオ

・ワンタッチでセットが可能! 便利なタチウオ仕掛けセット

・ケミホタル75に対応した高感度棒ウキをセット

・上下二段バリが2セット付属。上バリは上下に移動することができ、エサの大きさに応じて調整が可能

釣研五目釣り棒ウキセット

浅ダナから深ダナまでの広範囲のタナを探れます。チヌ、アジ、サバ、サヨリ、スズキ、カワハギと言った小・中型の多彩な魚種を狙えます。用途やフィールドに合わせて選びましょう。

釣研チヌ釣り水中ウキセット

水中ウキがセットされた仕掛けで深ダナも攻略。波止や地磯でのチヌ狙いに最適です。

釣研チヌ釣り夜釣りセット

・遠投ポイントも楽々攻略。

・上ぶくれで自重のある1号ウキと丸玉鉛がセットになっています。使い易さにこだわった重量の高バランス設定。太仕掛けでも楽に遠投ができるので、強風時や遠投ポイントには最適です。

天気と潮を知ろう!

ウキ釣りにおいて天候と潮の状況は非常に重要な項目です。ウキ選びから釣り場の選択まで状況に応じて最善のものを選び出すことが釣果を得る近道となります。

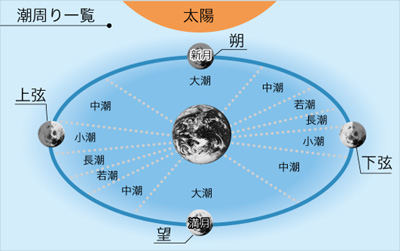

潮汐の基本

潮汐(ちょうせき)とは月と太陽の引力により、海水が一定の周期をもって満ちと引きを繰り返す自然現象のことを言います。釣り人にとって常に頭の中に入れておかなければならないデータです。潮汐により釣り場の状況は大幅に変わり、ターゲットとなる魚たちの生活にも大きな影響があらわれるからです。

釣り人の必携品のひとつに潮汐表があります。潮汐には基本的に言うと満潮と干潮があります。6時間前後で1日に2回ずつ繰り返すのですが、時間が徐々にずれて行くため、1日1回の時もあります。まずは潮汐のメカニズムを理解して、潮汐表を使いこなすようにしましょう。

・大潮(おおしお)・・・・・・・ 潮の干満の差が大きい状態。

・小潮(こしお)・・・・・・・・・・・ 潮の干満の差が小さい状態。

・中潮(なかしお)・・・・・・・ 大潮と小潮の間の期間。

・長潮(ながしお)・・・・・・・ 上弦、下弦を1~2日過ぎた頃。干満の差が一段と小さくなる潮。

・若潮(わかしお)・・・・・・・ 小潮末期の長潮を境に干満の差が次第に大きくなり始めるため長潮の翌日を若潮と呼ぶ。

潮汐と海の中

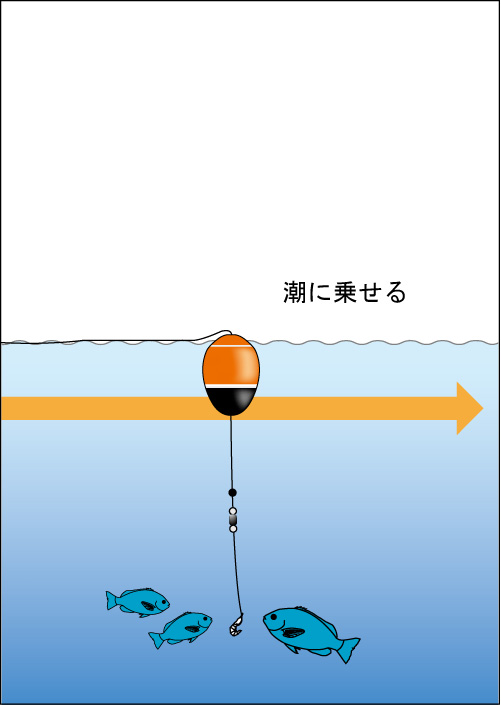

潮が動けば海流が発生し、魚たちのエサとなる小魚やプランクトンなどが移動するため、それに対応して魚の活性も上がります。潮を読むことは魚を見つける技術であり、釣果に結びつく重要なファクターであると言えます。

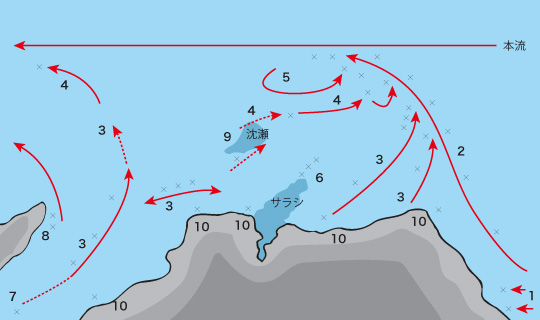

潮の動きは地形の変化に大きな影響を受けています。沈み瀬の有無や位置、かけ上がりの場所、水深などの海底の状況は頭の中に入れておくようにしましょう。

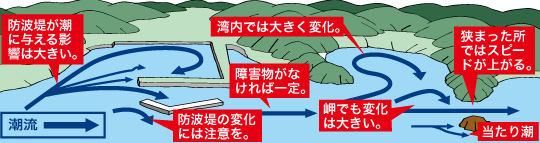

潮の動き

天気予報を理解しよう

日の出、日の入りの時間は釣り人にとって朝マズメ、夕マズメと呼ばれ、魚の喰いが良い時間帯にあたります。天候以外にも確認しておきたい項目です。

風向き、風速

風の情報も波の情報とあわせて、釣り人に与える影響が大きい項目です。風が強い日は細めの道糸を使用するなどの対策が必要になってきます。

波高、波の方向

風とも密接な関連を持っています。渡船を利用する釣り場では船長が判断を行いますが、地磯や防波堤ではすべて自分で判断しなければなりません。特に安全面にかかわることなので十分な注意が必要となってきます。

実釣面では波により釣り場の選択が変わる点や、ウキが波から受ける影響でサイズや形状を選択する必要も出てきます。

潮の見方について

ウキ釣りのツケエとハリについて

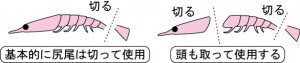

ウキ釣りのツケエ

ツケエの付け方により釣果も変わってきます。仕掛けを投入した際に外れないように付けることも大切です。ツケエの種類によって付け方も変わってきます。基本的な付け方を覚えておきましょう。

オキアミ(基本的にハリの耳はオキアミに埋め込みます)

アミエビ

ネリエサ

エサの取られ方や歯型の跡を良く観察し、付け方を変えましょう。

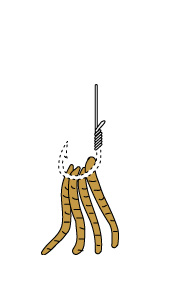

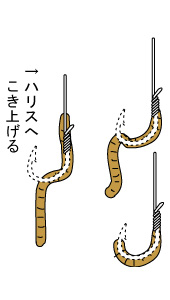

ムシエサ

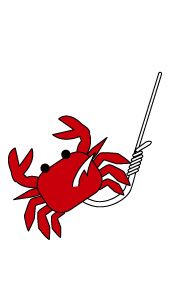

カニ

カニが死なないように、エラの硬い部分に通します。

ノリ

軸の部分に巻き付けてハリを隠すように垂らします。

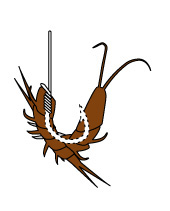

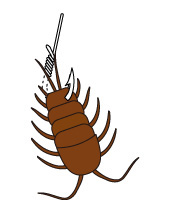

フナムシの付け方

尾から頭に向けてハリを刺し、頭の部分でハリ先を止めます。

1匹は胴刺し、もう1匹は尾から頭にハリを通します。

背中から尾に掛けてハリを刺します。

ツケエの付け方(背掛け)

ツケエの付け方・応用篇

ツケエの使い分けについて

ウキ釣りにおけるハリ選び

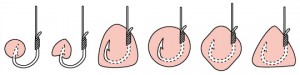

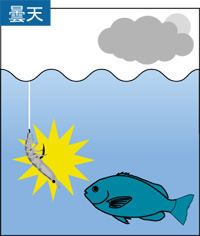

魚との接点となるハリはウキ釣りでは非常に重要な役割を持ちます。魚のサイズや種類、ツケエの大きさや種類で変更するのはもちろん、天候や魚の活性に合わせて変えることも必要です。

また、ツケエとマキエの同調のために、ハリの重さも選択の要因のひとつとなります。軽めのハリと重めのハリの2種類を用意しておくと、様々な状況に対応出来るようになります。

・水が濁っている

・水が濁っている

・エサ盗りが少ない

・金・銀など光を反射し目立つもの

![]()

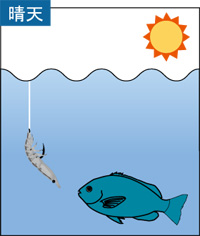

・水が澄んでいる

・水が澄んでいる

・エサ盗りが多い

・黒、茶、オキアミカラーなど目立ちにくいもの

![]()

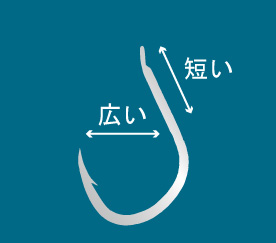

グレバリ

・長所:強度がある

・短所:重い

・軸が太く、フトコロが狭い

![]()

伊勢尼

・長所:強度がある

・短所:結びづらい

・軸が短くフトコロが広い。ハリ先は内側に向いていない。

![]()

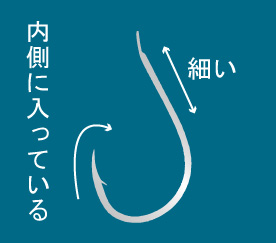

チヌバリ

・長所:掛かりが良い

・短所:強度に不安

・軸が細くヒネリが入っているものが多い。ハリ先が少し内側に入っている。

![]()

バッカン便利術

ウキ釣りにおいて、マキエやツケエは必要不可欠なものです。そして、実釣時にマキエワークをアシストして、扱いやすくしてくれるのがバッカンやその他の便利グッズです。これらのグッズを上手に使うことで、効率良くマキエをすることができ、快適な釣りが楽しめるようになります。

バッカン

マキエを持ち運ぶ。マキエを混ぜる。マキエを入れておく。など、ウキ釣りにおいては必需品となるのがバッカンです。破れにくく、頑丈で、型崩れしないハードタイプがお奨めです。

サイズは36センチ、40センチ、43センチなどがあります。釣行時間やマキエの量などで選びましょう。

※バッカンの着脱が簡単なバッカンキャリーネットを使うと、バッカンに入りきれなかった配合エサや弁当などが固定収納できます。バッカンの36~40cmに対応。

こぼれんバケツ

マキエを作る時や磯を洗い流す時に海水を汲むためのバケツです。高い位置からでも水が汲めるようにロープの付いたものが便利です。こぼれにくい形状のものを選び、手洗いバケツとして常に水を汲んでおくと便利です。

エサバケツ

ツケエはすぐに取り出せるようにバッカンにセットしておくと便利です。オキアミやネリエサは乾燥すると固まり、使いにくくなります。すぐに使用するもの以外はクーラーに入れておきましょう。フタ付きのエサバケツなら乾燥しにくくなります。

マキエヒシャク

一日中使いますから疲れない重さ、バットの長さ、グリップの部分がヒシャク選びのキーポイントとなります。バッカンを置く場所と釣り座、投入するポイントまでの距離で長さは選びましょう。カップは軽くてマキエ離れのよいチタン製がお奨めです。流失したりすると釣りになりません。予備は必ず準備しておきましょう。

その他の小物

●シャク立て

マキエヒシャクを洗ったり、立てておいたりするのに非常に便利です。ハードタイプのプレス杓立はマキエを押し当てて圧縮し、遠投する際に重宝します。

![]()

●システムスタンド

磯場の足場が不安定な場所でも水平にバッカンをセットできます。潮が満ちてきて水没するような低いポイントでのバッカンの保持もOK。船の通過後に発生する寄せ波でのバッカンの流失防止にもなります。

ウキ釣りのマキエ

ここでは基本的なマキエの作り方と撒き方のコツについて解説します。

用意するもの( 半日、約6時間釣りをする場合)

●オキアミ

2角(約6キロ)…アミ1角、オキアミ1角でもOKです。

半解凍までの目安

1.夏場:約 6 時間

2.春・秋:約12時間

3.冬場:約24時間

◎マキエのオキアミやアミは、混ぜる時は半解凍しておいてください。

●配合エサ

1.バラケを主目的としたもの1袋

2.遠投を主目的としたもの1袋

3.パン粉

●ツケエ

1.オキアミ生(マキエから取っても可)

2.オキアミボイル

3.サシアミ

4.エビのムキミ

●その他 準備品

1.バッカン トーナメントグレード(36、40センチ)

2.こぼれんバケツ トーナメントグレード

3.マキエブレンダー

4.エサバケツ トーナメントグレード

5.シャクホルダー トーナメントグレード

6.マックフロートマスターチタン

マキエ作りの手順

A.オキアミをカットします

1.オキアミ2角(約6キロ)のうち、1角半をバッカンに入れ、マキエブレンダーで一尾のオキアミが4等分になるくらい小さくカットします。

2.残り半角のオキアミは原形を残したままで1でカットしたマキエと均一に混ぜます。

アドバイス:ツケエはこの半角のオキアミから型崩れしていないものを選んで使います。

B.海水を加えて混ぜます

1.こぼれんバケツトーナメントグレードに海水を汲み、バッカンの中に少量の海水を入れます。

2.バッカンの中でオキアミと海水をよくかき混ぜます。

アドバイス:少量の海水を入れる目的は海水にオキアミのエキス分を抽出、臭いをマキエに広げるためです。少量の配合エサやムギをこの後に混ぜておきます。

C.配合エサを入れて混ぜます

●チヌ用、グレ用ともにバラケ用の配合エサを1袋入れて、よくかき混ぜます。

最初に入れた配合エサは、海水に溶けたオキアミエキスを吸収しています。マキエを投入したときに海面近くで、臭いをすぐ分散させるためのものです。

D.遠投用の配合エサを入れて混ぜます

●チヌ用、グレ用ともに遠投用の配合エサを1袋入れて、かき混ぜます。

バッカンのコーナーは混ぜにくいため、とくに注意してかき混ぜます。

E.再度、上下を攪拌して均一に仕上げます

混ぜる時は底にあるオキアミを上に持ち上げるようにして混ぜます。良く混ぜた後、さらにパン粉など海中で白く見えるものをプラスします。

アドバイス:使用中にバッカンに海水が入ったり、雨が浸水した時の固さ再調整用に、パン粉などを少し残しておくと便利です。

F.これで完成です

マキエが出来上がりました。後はツケエをエサバケツトーナメントグレードに入れ、海水を入れたシャクホルダートーナメントグレードをバッカンにセットし、マックフロートマスターチタンを立てれば準備完了です。

エサの包装袋、オキアミの入っていたビニール袋は持ち帰りましょう。

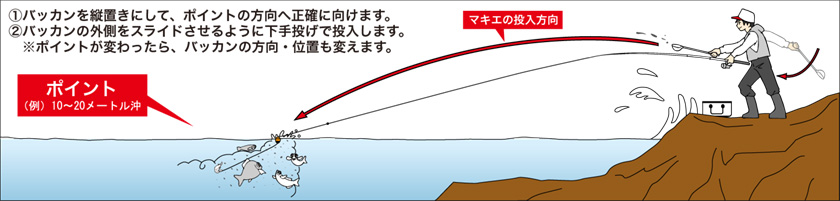

正確にマキエを投入する方法。

チヌ釣りのマキエの作り方1

チヌ釣りのマキエの作り方2

ウキ釣り超入門-マキエの投入方法・基本篇

ウキ釣り超入門-マキエの投げ方の違い(状況・魚種別)

釣り場に行ってみよう

釣り場でのポイントの見つけ方

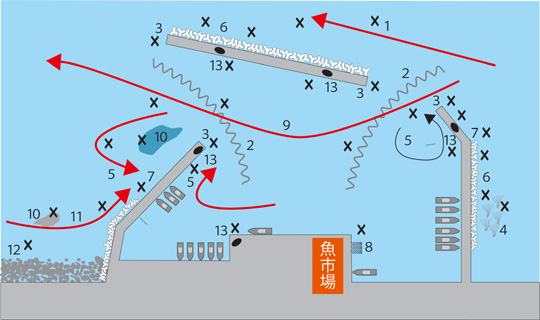

防波堤

防波堤は人工の構造物で形成されており、海中の状況をある程度、推測することは可能です。海底に変化のあるところはすべてポイントとなります。水深のあるところや船道となる深い場所はきちんと把握しておきましょう。当然ながら、潮の流れも構造部に沿って流れます。防波堤のコーナー、突端部、港への出入口付近、沖防波堤との間は複雑な潮が動くので狙いどころです。

防波堤でポイントとなるところ

1.沖防波堤の外側で本流の通すところ

2.船道など海溝となっている場所。深いところ

3.防波堤の突端部

4.海藻類がたくさん繁殖しているところ

5.反転流の動くところ

6.テトラポット周辺

7.防波堤の継ぎ足し部分

8.魚市場や魚の処理場で排水が出るところ

9.湾内に流れ込む分流

10.沈み瀬周辺

11.分流に引かれる流れ

12.ゴロタ石の浜辺

13.魚の締め跡やマキエの跡

磯

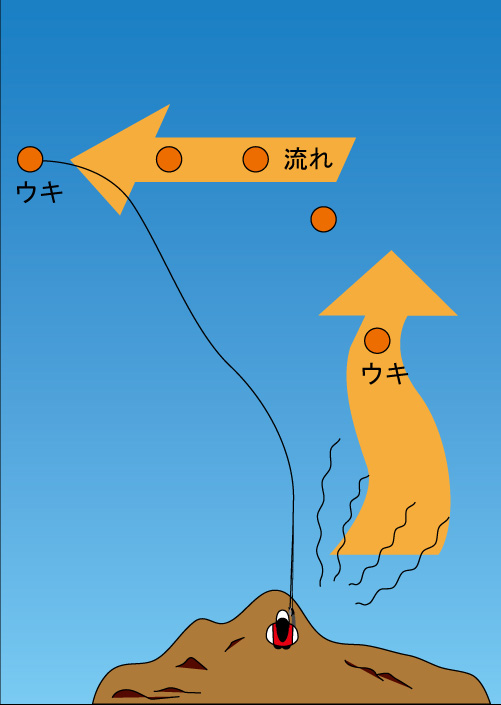

潮は沖の方では比較的単調に流れ、地形の変化に富んでいる磯場では複雑な動きをします。しかし、潮の動きをつかむことでポイントはある程度絞り込むことが出来ます。

潮の動きは目では確認出来ませんが、マキエの沈む方向、ウキの動き、海面の変化(泡が溜まっているところ)、漂流物など動きで推測することはできます。

こんなところがポイントになります

1.潮の当たるところ

2.潮目(流れの速いところ)

3.緩い引かれ潮

4.沖の緩い引かれ潮

5.ワイ、反転流

6.サラシの切れ目

7.潮の動きはじめるところ (一発大物が狙える。エサ盗りが多く釣りにならない時のポイント)

8.対岸の釣り人が上がれない断崖

9.沈瀬まわり(最干潮で現れる沈み瀬、海藻類のあるところ)

10.磯際

ポイントの決め方

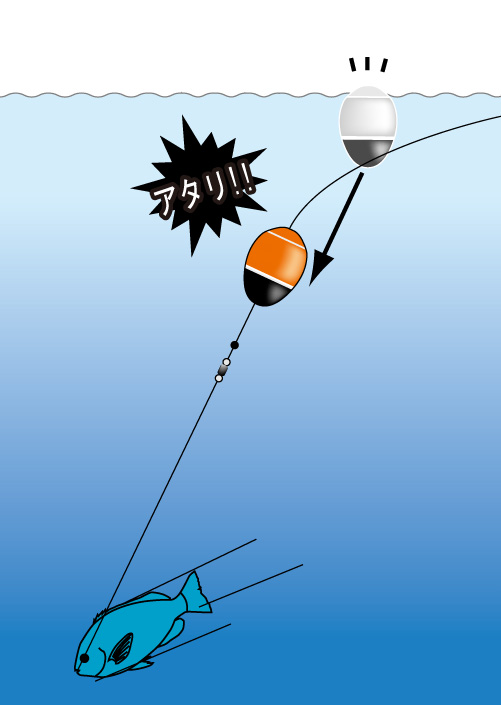

ウキの役割

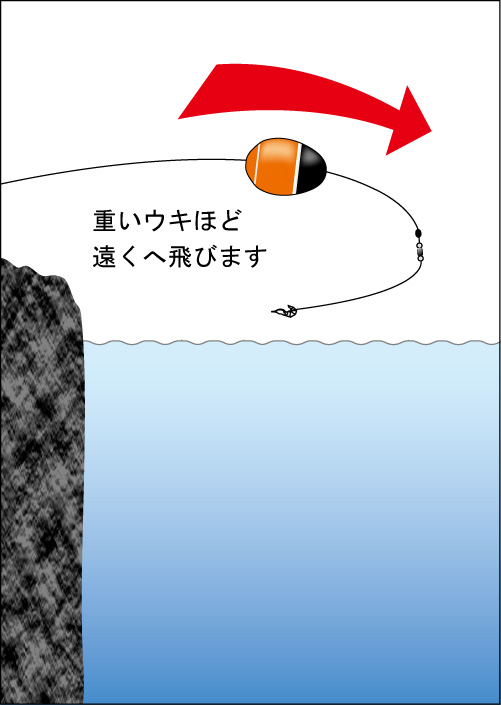

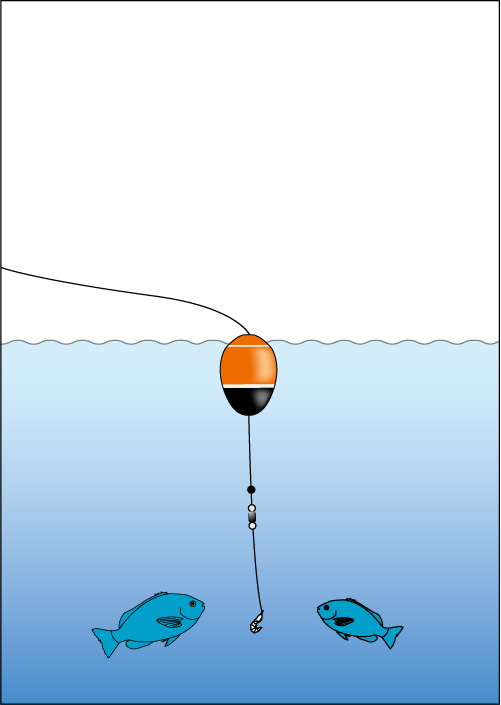

ウキは目印であり、エサを一定のタナに浮遊させたり、潮の流れや方向、スピードを釣り人に伝えてくれます。また仕掛けを遠方のポイントまで飛ばしたり、運んでくれる便利なものです。